Composition précise et rôle de l'acide indolylbutyrique (AIB) présent dans le clonex

Thierry VANOFFEPartager cet article

En achetant une hormone végétale de croissance, le Clonex, je me suis intéressé à l'AIB ou acide indolylbutyrique.

1. Introduction à l'acide indolylbutyrique (AIB)

1.1 Aperçu et importance en sciences végétales

L'acide indolylbutyrique (AIB), communément abrégé en AIB, est un composé organique d'une importance capitale en biologie végétale et en horticulture. Il est reconnu comme une hormone végétale clé, appartenant spécifiquement à la famille des auxines. Les auxines sont des régulateurs de croissance qui modulent de nombreux processus physiologiques chez les plantes, et l'AIB se distingue particulièrement par son rôle prépondérant dans l'initiation et le développement des racines. Cette fonction spécifique confère à l'AIB une valeur inestimable, tant pour la compréhension des mécanismes fondamentaux de la croissance végétale que pour les applications pratiques en agriculture et en propagation des plantes. Son utilisation généralisée dans les produits horticoles commerciaux souligne son impact économique et scientifique significatif dans l'amélioration de la productivité agricole et la facilitation de la multiplication végétale.

1.2 Identifiants chimiques clés

Pour assurer une identification précise et éviter toute ambiguïté dans la communauté scientifique et commerciale mondiale, l'AIB est associé à plusieurs identifiants chimiques universellement reconnus. Le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) est 133-32-4, un identifiant numérique unique essentiel pour les substances chimiques. Le numéro EINECS/EC, 205-101-5, est crucial pour les cadres réglementaires et commerciaux au sein de l'Union Européenne. De plus, l'AIB est répertorié dans des bases de données chimiques publiques complètes telles que PubChem sous le numéro CID 8617 et ChemSpider sous l'identifiant 8298. Ces identifiants permettent un accès direct à une multitude d'informations chimiques et biologiques, garantissant une référence définitive.

La convergence de ces identifiants fondamentaux à travers des sources multiples et indépendantes, telles que les bases de données chimiques, les encyclopédies scientifiques et les fournisseurs commerciaux, témoigne de la caractérisation rigoureuse et de la standardisation de l'AIB au sein de la communauté scientifique mondiale. Cette cohérence élevée dans les données de base est primordiale pour la communication scientifique, la recherche et les applications industrielles. Elle élimine l'ambiguïté, renforce la fiabilité des découvertes scientifiques et la sécurité des produits commerciaux contenant de l'AIB, et facilite la collaboration internationale et la conformité réglementaire en garantissant que toutes les parties se réfèrent à la même entité chimique.

2. Identification chimique et nomenclature

2.1 formule empirique et masse moléculaire

La composition élémentaire précise de l'acide indolylbutyrique est définie par sa formule moléculaire, C₁₂H₁₃NO₂. Cette formule indique que chaque molécule d'AIB est constituée de douze atomes de carbone, treize atomes d'hydrogène, un atome d'azote et deux atomes d'oxygène. La masse moléculaire moyenne (ou masse molaire) de l'AIB est constamment rapportée autour de 203,241 g·mol⁻¹ , avec une masse monoisotopique de 203,094629. Ces valeurs reflètent fidèlement la composition atomique de la molécule.

2.2 Noms systématiques et courants

L'AIB est désigné par plusieurs noms, reflétant à la fois sa structure chimique systématique et son usage courant. Le nom UICPA (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée) privilégié pour l'AIB est acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque. Cette appellation systématique décrit avec précision l'architecture moléculaire, indiquant une chaîne d'acide butanoïque attachée à la position 3 d'un cycle 1H-indole.

De nombreux autres noms et synonymes sont également couramment utilisés, reflétant son historique d'utilisation et divers contextes. Parmi ceux-ci, on trouve l'acide 1H-indole-3-butanoïque, l'acide 3-indolylbutyrique, l'acide indolylbutyrique, et l'abréviation AIB. Des noms de produits commerciaux tels que Rhizopon AA, Seradix B 2 et Hormodin sont également associés à l'AIB. La nomenclature de l'AIB, en particulier les termes "indole" et "acide butanoïque", révèle immédiatement la nature hybride de la molécule. L'indole est un hétérocycle aromatique bicyclique contenant de l'azote, tandis que l'acide butanoïque est un acide carboxylique saturé à quatre carbones. Les préfixes numériques "3-" et "4-" dans le nom UICPA indiquent les points d'attachement spécifiques entre ces deux entités. Cette identité structurale hybride est fondamentale pour comprendre les propriétés chimiques et biologiques globales de l'AIB, qui résultent probablement de la combinaison des caractéristiques du système cyclique indole (par exemple, aromaticité, interactions π-stacking, groupe fonctionnel azoté) et de la chaîne de l'acide carboxylique (par exemple, acidité, caractère aliphatique, flexibilité). Cette compréhension structurelle est essentielle pour prédire sa réactivité, sa solubilité et ses interactions avec les cibles biologiques.

Il est crucial de distinguer l'AIB de composés structurellement similaires. Par exemple, l'acide indol-3-(4′-oxo)butyrique possède une formule moléculaire différente (C₁₂H₁₁NO₃) et un identifiant ChemSpider distinct (637663). La présence d'un atome d'oxygène supplémentaire et de deux atomes d'hydrogène en moins dans le dérivé "oxo" indique une oxydation, spécifiquement l'introduction d'un groupe cétone. Même de légères modifications structurales peuvent altérer profondément les propriétés physico-chimiques, l'activité biologique et le profil toxicologique d'un composé. Une identification précise est donc primordiale en recherche scientifique et dans les applications commerciales afin d'éviter des résultats expérimentaux erronés, des applications inefficaces ou potentiellement dangereuses, et de garantir la conformité réglementaire.

Tableau 1 : Identifiants Chimiques Clés de l'Acide Indolylbutyrique

|

Propriété |

Valeur |

|

Formule Chimique |

C₁₂H₁₃NO₂ |

|

Masse Moléculaire (Moyenne) |

203,241 g/mol |

|

Numéro CAS |

133-32-4 |

|

Numéro CE |

205-101-5 |

|

Nom UICPA Préféré |

Acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque |

|

Abréviation Courante |

AIB |

3. Structure moléculaire détaillée

3.1 Description de la structure 2D

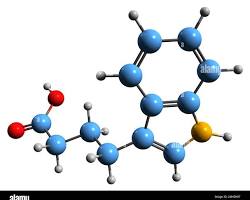

L'acide indolylbutyrique est chimiquement caractérisé comme un acide indol-3-yl carboxylique. Plus précisément, il s'agit d'un dérivé de l'acide butanoïque portant un substituant 1H-indol-3-yle en position 1 de la chaîne butanoïque. Cette description implique une structure fondamentale composée d'un système cyclique indole, qui est une structure bicyclique hétérocyclique aromatique. Ce système est formé par la fusion d'un cycle benzénique et d'un cycle pyrrole à cinq chaînons contenant un atome d'azote, avec un atome d'hydrogène attaché à l'azote en position 1. À ce cycle indole est liée de manière covalente une chaîne d'acide carboxylique à quatre carbones (-CH₂-CH₂-CH₂-COOH) à la position 3 de l'indole. La chaîne SMILES, OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12, fournit une représentation textuelle linéaire qui encode cette connectivité exacte, permettant la reconstruction informatique du graphe 2D de la molécule.

3.2 Aperçus de la conformation 3D et de la structure cristalline

Bien que des diagrammes 2D directs ne soient pas fournis sous forme textuelle, la disponibilité des chaînes InChI et SMILES permet leur génération computationnelle pour une visualisation structurelle. De plus, l'AIB est connu pour former un solide cristallin , et sa structure cristalline a été décrite comme cubique. Cet arrangement cubique influence la manière dont les molécules s'agencent dans l'état solide, ce qui affecte des propriétés telles que la densité et le point de fusion. Des modèles 3D interactifs sont disponibles en ligne, par exemple via JSmol lié à partir de Wikipédia , permettant une visualisation dynamique de son arrangement spatial tridimensionnel.

La spécificité de la structure de l'AIB, notamment l'attachement précis de la chaîne d'acide butanoïque à la position 3 du cycle indole, est un élément déterminant de son identité unique. Cette précision structurelle est fondamentale pour sa reconnaissance par les récepteurs et enzymes végétaux, ce qui est essentiel pour son activité auxine. Des variations même mineures dans la structure, comme l'ajout d'un groupe oxo, peuvent entraîner des composés chimiquement distincts avec des activités biologiques différentes. Par conséquent, la composition précise de l'AIB est intrinsèquement liée à sa fonction spécifique en tant qu'hormone végétale, le distinguant d'autres composés indoles ou acides carboxyliques.

4. Profil des propriétés physico-chimiques

4.1 État physique, apparence et odeur

À température ambiante, l'acide indolylbutyrique se présente généralement sous forme solide. Il est décrit comme un solide cristallin de couleur blanche à jaune pâle , pouvant également apparaître comme une poudre blanc cassé ou blanc-beige. Il est caractérisé par une odeur quasi-nulle.

4.2 Propriétés thermiques : point de fusion et décomposition

L'AIB possède un point de fusion distinct, rapporté entre 124,5 °C et 125 °C. Il est important de noter qu'il se décompose avant d'atteindre un point d'ébullition , ce qui indique une instabilité thermique à des températures élevées. Ce comportement de décomposition est un facteur critique à prendre en compte pour sa manipulation et son stockage.

4.3 Caractéristiques de solubilité dans divers solvants

L'AIB présente une solubilité variable selon le solvant. Il n'est pas complètement soluble dans l'eau , avec une solubilité spécifique rapportée à 250 mg/L (ou 0,25 mg/mL) à 20 °C. Pour les applications pratiques, il est souvent dissous dans de l'éthanol aqueux à 75 %. Cependant, ses sels de métaux alcalins sont solubles dans l'eau, offrant une alternative pratique pour les formulations aqueuses. L'AIB montre une solubilité plus élevée dans les solvants organiques, notamment le benzène (>1000 g/L), l'acétone, l'éthanol et l'éther diéthylique (30-100 g/L), et une solubilité plus faible dans le chloroforme (0,01-1 g/L). Les solubilités dans des solvants de laboratoire spécifiques incluent 25 mg/mL dans le DMF, le DMSO et l'éthanol, et 0,1 mg/mL dans le PBS (pH 7,2).

4.4 Densité, pression de vapeur et stabilité

La densité de l'AIB est rapportée à 1,252 g/cm³. Il possède une très faible pression de vapeur, inférieure à 0,01 mPa (ou <8X10⁻⁸ mm Hg) à 25 °C , ce qui indique une faible volatilité. L'AIB est reconnu pour sa stabilité, demeurant très stable dans les milieux neutres, acides et alcalins. Les conditions de stockage optimales sont généralement un endroit frais et sombre, à des températures comprises entre 2 et 8 °C.

4.5 Propriétés acido-basiques (pKa) et coefficient de partition (LogP)

En tant qu'acide carboxylique, l'AIB agit comme un acide de Brønsted. Son pKa estimé est de 4,7 , ce qui indique qu'il s'agit d'un acide faible. Le coefficient de partition (LogP) est de 2,30 , suggérant une lipophilie modérée, ce qui influence son mouvement à travers les membranes biologiques et son devenir environnemental.

4.6 Informations sur les dangers

L'AIB est classé avec plusieurs mentions de danger (H301, H315, H319, H335) et une classe de danger de 6.1. L'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de protection, des écrans faciaux, des gants et un respirateur de type P2 est recommandée lors de sa manipulation.

Tableau 2 : Propriétés Physico-chimiques de l'Acide Indolylbutyrique

|

Propriété |

Valeur |

Notes/Conditions |

|

Apparence |

Solide cristallin blanc à jaune pâle |

|

|

Odeur |

Essentiellement inodore |

|

|

Point de Fusion |

124,5 - 125 °C |

Se décompose avant l'ébullition |

|

Densité |

1,252 g/cm³ |

|

|

Solubilité dans l'Eau (20°C) |

250 mg/L (0,25 mg/mL) |

Non complètement soluble |

|

Solubilité dans l'Éthanol aq. 75% |

10 000 - 50 000 ppm |

Pour l'utilisation en enracinement |

|

Solubilité dans le Benzène |

>1000 g/L |

|

|

Solubilité dans l'Acétone, Éthanol, Éther diéthylique |

30-100 g/L |

|

|

LogP |

2,30 |

|

|

pKa |

4,7 |

Valeur estimée |

|

Stabilité |

Très stable |

Dans les milieux neutres, acides et alcalins |

|

Température de Stockage |

2-8 °C |

Dans un endroit frais et sombre |

La solubilité limitée de l'AIB dans l'eau, malgré sa nature d'acide carboxylique, est une caractéristique physico-chimique déterminante pour son application pratique. Cette faible solubilité (250 mg/L à 20 °C) pose un défi pour les applications agricoles et horticoles qui nécessitent souvent des solutions aqueuses pour une distribution uniforme et une absorption efficace par les plantes. Pour surmonter cet obstacle, des stratégies de formulation spécifiques ont été développées. L'AIB est couramment dissous dans des co-solvants organiques tels que l'éthanol aqueux à 75 % pour les solutions d'enracinement. De plus, il est disponible sous forme de sels de métaux alcalins, qui sont solubles dans l'eau , ou formulé en comprimés solubles dans l'eau pour un usage professionnel. Cette adaptation de la formulation démontre une relation directe de cause à effet entre une propriété chimique fondamentale (la solubilité) et l'ingénierie pratique d'un produit. Le développement de ces méthodes de formulation n'est pas seulement une question de commodité, mais une nécessité pour assurer la délivrance efficace de l'AIB aux plantes, permettant ainsi la réalisation de son activité biologique à grande échelle.

5. Rôle Biologique en tant qu'hormone végétale

5.1 Classification au sein de la famille des auxines

L'AIB est catégoriquement classé comme une hormone végétale appartenant à la famille des auxines. Les auxines constituent une classe de régulateurs de croissance végétale reconnus pour leur influence profonde sur l'élongation cellulaire, l'initiation des racines et le développement global des plantes. En plus de son rôle hormonal, l'AIB fonctionne également comme un métabolite végétal.

5.2 Présence endogène et voies de biosynthèse

Bien qu'initialement considéré comme un composé strictement synthétique, la présence naturelle de l'AIB dans les plantes a été confirmée. Il a été isolé des feuilles et des graines de maïs et d'autres espèces végétales. De plus, la biosynthèse in vivo de l'AIB à partir de l'acide indole-3-acétique (AIA) et d'autres précurseurs a été démontrée chez le maïs. Il peut également être extrait du genre calix (saule). Cette présence naturelle souligne son rôle intégral dans la physiologie végétale, au-delà de sa simple application exogène.

5.3 Mécanisme d'action : relation avec l'AIA et activité auxine indépendante

Le mécanisme précis de l'action de l'AIB fait toujours l'objet de recherches approfondies, mais les preuves actuelles suggèrent un double rôle.

L'AIB est largement considéré comme un précurseur de l'AIA, qui est l'auxine native la plus abondante et la plus puissante, responsable de la majorité des effets auxine chez les plantes intactes. Des preuves génétiques soutiennent la conversion de l'AIB en AIA par un processus similaire à la β-oxydation des acides gras. Cette conversion suggère que l'AIB pourrait fonctionner comme un réservoir de stockage pour l'AIA dans les tissus végétaux, permettant une libération régulée et une activité localisée.

Malgré son rôle de précurseur de l'AIA, il existe également des preuves suggérant que l'AIB peut agir comme une auxine de manière indépendante, sans être converti en AIA. Cela implique une voie de signalisation plus complexe qu'une simple conversion.

L'AIB module de manière significative l'architecture racinaire, influençant la formation des racines latérales. Ce processus implique à la fois des actions plus lentes au niveau transcriptionnel et des mécanismes plus rapides ciblant les systèmes sensoriels de la membrane plasmique et les voies de signalisation intracellulaire. Les seconds messagers clés impliqués comprennent le Ca²⁺, l'oxyde nitrique (NO) et les espèces réactives de l'oxygène (ROS). Des études ont révélé que la conversion peroxysomale de l'AIB en AIA, suivie par la production de NO peroxysomal, est cruciale pour la formation des racines latérales induite par l'AIB. La libération spatialement et temporellement coordonnée de NO et d'AIA à partir des peroxysomes semble être un moteur principal de la forte promotion de la formation des racines latérales par l'AIB.

La capacité de l'AIB à être converti en AIA, en particulier au sein des peroxysomes et en conjonction avec la libération de NO, le positionne comme un composant régulateur sophistiqué dans le maintien de l'homéostasie des auxines et l'orchestration de signaux hautement localisés et puissants pour le développement des racines. L'AIA est reconnu comme l'auxine native la plus puissante , et l'AIB agit comme son précurseur ou son réservoir de stockage. La découverte que l'AIB induit la formation de racines latérales via l'AIA dérivé des peroxysomes et l'oxyde nitrique va au-delà d'un simple rôle de précurseur. Cela suggère l'implication d'un compartiment cellulaire spécifique (les peroxysomes) et d'un cofacteur (le NO). Le concept de "réservoir de stockage" implique un mécanisme de libération contrôlée, et la "libération spatialement et temporellement coordonnée" indique une précision dans la signalisation qu'une simple application générale d'AIA pourrait ne pas atteindre. Cela révèle que l'AIB est plus qu'une simple matière première pour l'AIA ; c'est une molécule régulatrice finement ajustée. En étant convertie en AIA dans un lieu spécifique (peroxysomes) et à un moment précis, potentiellement en réponse à des signaux de développement, et en déclenchant simultanément le NO, l'AIB peut exercer un effet hautement localisé et puissant sur le développement des racines. Cela explique pourquoi l'AIB pourrait être plus efficace pour l'enracinement que l'AIA , car il facilite une cascade de signalisation plus ciblée et efficace pour l'organogenèse racinaire. Cela met en évidence la sophistication de la régulation des hormones végétales, où différentes auxines (AIB, AIA) ont des rôles distincts mais interconnectés.

6. Applications en horticulture et biotechnologie

6.1 Utilisation commerciale dans les produits d'enracinement

L'AIB est un ingrédient actif majeur dans de nombreux produits horticoles commerciaux conçus pour favoriser l'enracinement. Son efficacité à stimuler la formation des racines le rend inestimable pour la propagation végétative des boutures, améliorant les taux de réussite dans les pépinières et les milieux agricoles. Il est disponible sous diverses formulations, y compris des comprimés solubles dans l'eau (par exemple, Rhizopon AA, 200 g/kg) pour un usage professionnel.

6.2 Rôle dans la culture de tissus végétaux et la micropropagation

Dans l'environnement contrôlé de la culture de tissus végétaux, l'AIB et d'autres auxines sont fondamentaux pour initier la formation de racines in vitro par un processus connu sous le nom de micropropagation. Cette technique implique l'utilisation de petits échantillons de plantes (explants) pour induire la croissance de cellules différenciées ou indifférenciées.

Lorsqu'il est combiné avec des cytokinines, telles que la kinétine, les auxines comme l'AIB peuvent induire la formation de masses cellulaires indifférenciées appelées cals. La formation de cals est souvent une étape préliminaire de la micropropagation, où ces cellules sont ensuite manipulées pour se différencier en tissus spécifiques, y compris les racines, par exposition à des hormones appropriées. Des études ont démontré la performance supérieure de l'AIB dans la formation des racines. Par exemple, chez Camellia sinensis, l'AIB a produit un rendement racinaire plus élevé que d'autres auxines comme l'AIA (acide indole-3-acétique) et le NAA (acide naphtalèneacétique).

6.3 Exemples Spécifiques d'efficacité horticole

Au-delà de l'enracinement général, il a été démontré que l'AIB améliore la formation des racines et la survie des plantes chez des espèces spécifiques, telles que S. rebaudiana. Il augmente également la quantité de tissus différenciés et la production de solasodine chez les semis de S. elaeagnifolium de manière dose-dépendante , démontrant son impact plus large sur le développement des plantes et la production de métabolites secondaires. Son application s'étend à l'amélioration de la croissance des cultures vivrières dans l'agriculture générale.

La performance supérieure et constante de l'AIB dans l'induction racinaire chez diverses espèces végétales, associée à sa disponibilité commerciale sous des formulations conviviales, consolide sa position en tant qu'auxine privilégiée pour la propagation végétative. Cette efficacité optimisée se traduit directement par des avantages économiques significatifs. Un enracinement plus rapide et plus fiable signifie des taux de réussite plus élevés dans la propagation des plantes, des pertes réduites et des délais plus courts pour les pépinières et les entreprises agricoles. Cela fait de l'AIB une technologie fondamentale pour la propagation végétative, contribuant de manière significative à l'efficacité et à la rentabilité des industries horticole et agricole. Son utilisation constante et sa large disponibilité commerciale sont le reflet direct de sa valeur prouvée et de ses performances supérieures par rapport aux alternatives.

7. Conclusion

L'acide indolylbutyrique (AIB) est un composé chimique et biologique d'une importance capitale, dont la composition précise et les propriétés multifacettes en font un acteur essentiel de la croissance végétale et de l'horticulture moderne. Sa formule moléculaire, C₁₂H₁₃NO₂, et sa masse moléculaire de 203,241 g/mol, ainsi que ses identifiants uniques (CAS 133-32-4, EC 205-101-5, et son nom UICPA privilégié, acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque), garantissent une identification sans équivoque dans le monde scientifique. Sa structure, caractérisée par un cycle indole lié à une chaîne d'acide butanoïque, est fondamentale pour son activité biologique spécifique.

Les propriétés physico-chimiques de l'AIB, telles que son apparence de solide cristallin blanc à jaune pâle, son point de fusion de 124,5-125 °C, et sa solubilité variable selon les solvants, sont cruciales pour sa manipulation et sa formulation. Sa faible solubilité dans l'eau a conduit au développement de formulations spécifiques, comme les sels solubles dans l'eau ou les solutions à base d'éthanol, permettant une application efficace dans des environnements aqueux.

Sur le plan biologique, l'AIB est une hormone végétale endogène de la famille des auxines, naturellement présente et biosynthétisée chez diverses espèces végétales. Son mécanisme d'action est complexe, agissant à la fois comme un précurseur et un réservoir de stockage pour l'AIA (acide indole-3-acétique), l'auxine la plus puissante, et potentiellement comme une auxine indépendante. Des recherches récentes ont mis en lumière son rôle dans la formation des racines latérales via la conversion peroxysomale en AIA et la signalisation par l'oxyde nitrique, démontrant une régulation fine et localisée de la croissance racinaire.

Les applications de l'AIB sont vastes et ont un impact économique considérable. Il est un ingrédient clé dans les produits commerciaux d'enracinement, améliorant la propagation végétative des boutures et la survie des plantes. En culture de tissus végétaux, il est indispensable pour l'initiation des racines in vitro et l'induction de cals. Son efficacité supérieure par rapport à d'autres auxines pour l'enracinement a été démontrée chez plusieurs espèces, consolidant sa position en tant qu'outil privilégié en horticulture et en biotechnologie végétale.

L'étude continue des mécanismes précis de l'AIB, notamment l'implication des peroxysomes et du NO, promet d'affiner davantage notre compréhension de la signalisation des auxines et d'ouvrir de nouvelles voies pour l'optimisation de ses applications, contribuant ainsi à des pratiques agricoles plus efficaces et durables.